По-своему правы все. Но правее всех мы, 😜 потому что покажем, как взять лучшее из методологии и начать применять здесь и сейчас.

- GTD: система освобождения мозга от мусора

- Пять столпов метода GTD

- Для чего нужен GTD планировщик

- Первые шаги: настраиваем GTD в приложении Singularity

- Как поймать все GTD задачи в одну сеть

- Обработка входящих по методу GTD (Get Things Done)

- Организация проектов по методике GTD

- Еженедельный обзор в GTD (Getting Things Done)

- От хаоса к космосу: план внедрения GTD

GTD: система освобождения мозга от мусора

Getting Things Done появился в 2001 году, когда консультант по продуктивности Дэвид Аллен понял, что люди тонут в информационном потоке. Но не потому, что много работают, а потому, что неправильно думают о работе. Его книга стала библией тайм-менеджмента и разошлась миллионными тиражами.

Суть GTD простыми словами — это «ваша голова — отвратительный офис». Мозг гениально обрабатывает информацию, но ужасно ее хранит. Когда вы пытаетесь удержать в памяти и список покупок, и презентацию на завтра, и идею нового проекта — получается каша. GTD предлагает выгрузить все это наружу и организовать так, чтобы каждая задача имела четкое место и следующее действие.

Пять столпов метода GTD

GTD держится на пяти простых действиях, которые превращают поток хаотичных мыслей в систему решений. На каждом этапе вы работаете с конкретной проблемой: как не потерять идею, что с ней делать, где хранить, когда пересматривать и как расставлять приоритеты.

Вот эти пять действий по порядку.

- Capture (Сбор) — поймать все.

В чем суть: Любая мысль, идея или задача немедленно фиксируется во «Входящих» во внешней системе, а не держится в голове.

Что дает: Мозг перестает тратить энергию на судорожные попытки ничего не забыть и освобождается для реального мышления.

- Clarify (Обработка) — разбираем завалы.

В чем суть: Каждая задача или идея из «Входящих» проходит через заранее установленный алгоритм решений: нужно ли действие, одно или несколько, кто будет делать.

Что дает: Вместо размытых «м-м, надо бы тут что-то как-то...» и непонимания, с какой стороны «откусить», получаете конкретные задачи со сроками и ответственными.

- Organize (Организация) — всему свое место.

В чем суть: Отсортированные задачи раскладываются по спискам в зависимости от типа — проекты, следующие шаги, ожидание, календарь.

Что дает: Знаете, где искать нужную информацию, и можете быстро переключаться между разными типами работы.

- Reflect (Обзор) — доверяй, но проверяй.

В чем суть: Регулярная ревизия всех списков, проектов и обязательств, чтобы система оставалась актуальной и полной.

Что дает: Ваш цифровой (или аналоговый) штаб не превращается в свалку, а остается живым инструментом принятия решений.

- Engage (Действие) — самое сложное.

В чем суть: Выбор задачи для выполнения на основе четырех критериев — контекст, время, энергия и приоритет.

Что дает: Работаете с максимальной эффективностью, потому что задача всегда соответствует текущим возможностям и обстоятельствам.

Шесть уровней планирования Get Things Done

GTD работает не только с повседневными задачами, но и связывает их с вашими глобальными целями через систему горизонтов планирования.

Всего их шесть:

- уровень земли — текущие задачи;

- первый горизонт — текущие проекты;

- второй горизонт — обязанности или сферы интересов (например, работа, семья, здоровье);

- третий горизонт — ближайшие годы (цели на 1–2 года);

- четвертый горизонт — ближайшая перспектива (цели на 3–5 лет);

- пятый горизонт — жизнь (ценности и предназначение).

Каждый уровень влияет на нижестоящий: ценности определяют долгосрочные цели, те формируют проекты, а проекты порождают конкретные задачи.

В теории все красиво, но на практике GTD часто разбивается о реальность — нет подходящих инструментов, сложно поддерживать систему, не хватает дисциплины. Поэтому дальше разберем, как внедрить и использовать все это без боли.

Для чего нужен GTD планировщик

Изначально (в 2001-м) Дэвид Аллен рекомендовал для системы GTD ежедневник или картотеку. Может, в то время это и было разумно. Но попробуйте сегодня отыскать в тонне бумажек задачу двухнедельной давности или отфильтровать все звонки, которые нужно сделать из дома. Теоретически можно, но на практике бумага превращает метод в ад для мазохистов.

Гораздо удобнее воспользоваться приложением. Для комфортного ГТД планирования оно должно иметь следующие функции:

- мгновенный сбор — добавить задачу за 3 секунды из любого места;

- гибкая структура — неограниченная вложенность проектов и подзадач;

- контексты и теги — группировка задач по месту, инструментам, людям;

- календарь — мониторинг событий и дедлайнов;

- режимы просмотра — фокус на нужном без отвлечений;

- напоминания об обзоре — система не даст забросить GTD;

- синхронизация — доступ ко всем данным с любого устройства;

- совместная работа — делегирование и отслеживание командных задач.

Если все это есть в вашем планировщике, супер! Используйте его. Если — нет (или хочется экспериментов), попробуйте SingularityApp. Дальше подробно покажем, как настроить и использовать GTD на примере нашего приложения.

Первые шаги: настраиваем GTD в приложении Singularity

Из приятных новостей — 90% базовой GTD-структуры в планировщике уже есть. А, значит, не придется тратить 5 часов на предварительную настройку.

Посмотрим, какие разделы из бокового меню подойдут для метода Аллена:

- Входящие — «воронка» для всего, что приходит в голову, или тот самый «Инбокс». Увидели в Telegram полезный гайд? Скидывайте через бота во «Входящие». Вспомнили, что нужно купить подарок маме? Туда же. Начальник на ходу накидал три задачи? И их туда. Главное правило — сначала записать и освободить мозг, а уже потом разбираться;

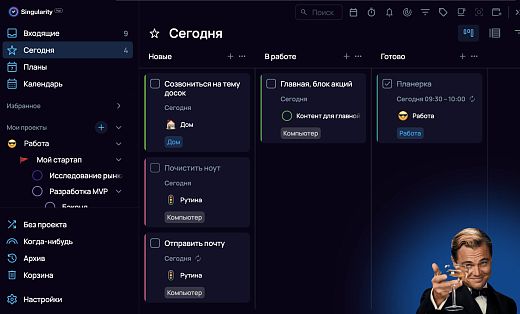

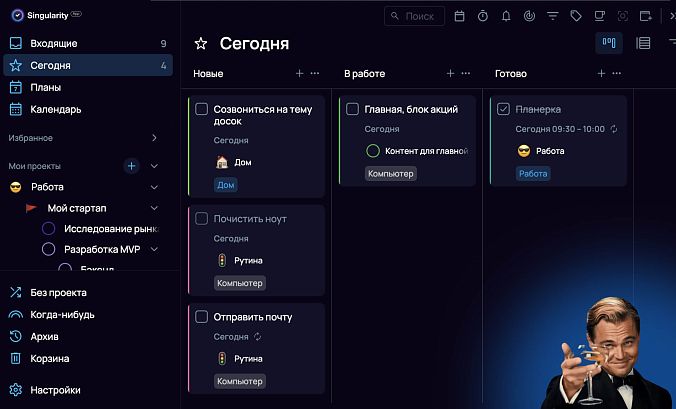

- Сегодня — здесь автоматически собираются все задачи с датой выполнения на сегодня плюс просроченные задачи. Задачи можно сортировать по срокам и приоритетам, а также группировать по проектам (а еще отслеживать в режиме канбан-доски);

- Планы — все задачи на будущее с установленным сроком. Можете заглянуть на неделю или месяц вперед, понять загруженность, перенести что-то на менее напряженные дни;

- Календарь — те же Планы, но в привычной календарной сетке (День/Неделя/Месяц/10 дней). Есть синхронизация с календарем от Google;

- Мои проекты — сюда мы будем переносить дела, которые требуют больше одного действия. Большое дело = Проект. Все шаги по выполнению Большого дела = задачи в Проекте. Например, «Организовать день рождения», «Найти новую работу», «Ремонт в ванной»;

- Когда-нибудь — копилка идей и планов на неопределенное будущее. «Выучить итальянский», «Прочитать «Солярис» Лема» — все то, что хочется, но не прямо сейчас, а когда-нибудь потом. Периодически просматривайте раздел и переносите в активные проекты/задачи то, к чему созрели, либо удаляйте неактуальное (да, так тоже можно!);

- Архив — склад выполненных задач и проектов. Можно не переживать, что на еженедельном обзоре что-то забудется.

Пара дополнительных штрихов для техники GTD

Помните про 90%, которые «уже есть»? Теперь дополняем нашу GTD-систему в SingularityApp тем, чего нет, но обязательно потребуется:

- Следующие шаги — определите задачи, готовые к немедленному выполнению. Удобнее всего пометить их тегом «Следующий_шаг». Например, в проекте «Поиск работы» может быть пять задач, но в первую очередь нужно выполнить «Обновить резюме». Ее и помечаете тегом «Следующий_шаг»;

- Ожидание — контролируйте то, что делают другие люди для ваших проектов. Отправили документы в банк — создали задачу «Ждем одобрения кредита» с тегом «Ожидание». Делегировали отчет подчиненному — записали «Получить отчет от Петрова» тоже с «Ожидание». Так не потеряете контроль над тем, что напрямую от вас не зависит;

- Справочные материалы — создайте хранилище для полезной информации, которая не требует действий. Пароли, инструкции, адреса, идеи на будущее. Для этого в Singularity есть функция блокнотов и заметок. Создаете блокнот «📁 Справка» и складываете туда заметками все нужное.

Контексты в Getting Things Done

Контексты — это фильтры для задач по месту, инструментам или людям. Зачем? Представьте: вы уже дома, а в списке дел «Встретиться с клиентом», «Позвонить поставщику», «Купить хлеб». Первые две задачи сейчас бесполезны — встречу не проведете, звонить поздно вечером тоже неэтично. А вот хлеб купить можно.

Какие теги-контексты можно создать:

- дом — задачи только для дома («Починить кран», «Постирать»);

- офис — рабочие задачи («Подготовить презентацию», «Провести планерку»);

- звонки — все телефонные разговоры (их удобно делать блоками);

- покупки — список для походов по магазинам;

- компьютер — задачи за компьютером;

- с_боссом — темы для обсуждения с руководителем.

Теперь, находясь в конкретном месте или имея определенные инструменты, вы фильтруете задачи по соответствующему тегу и работаете только с тем, что реально можете сделать.

Система готова. Разберемся, как правильно собирать в нее задачи.

Как поймать все GTD задачи в одну сеть

Первый этап GTD-техники — выгрузить все, что крутится в голове, в одно место. Звучит просто, но большинство спотыкается именно на этом: то за рулем записывать неудобно, то таски из электронных писем вносить лень и вообще «ой, ладно, и так запомню».

Приложение SingularityApp решает проблему кардинально: дает десяток способов мгновенно зафиксировать любую мысль.

Через приложение

Открываете, жмете плюс и пишете, к примеру, «Разобраться с документами по ипотеке» — готово. Задача попала во «Входящие» и больше не занимает место в голове. На этом этапе время на детализацию можно не тратить, пишите как пишется (но так, чтобы потом самому разобраться, а не «Оля чт п.р. ????»).

На телефоне можно добавить на главный экран виджет SingularityApp для быстрого ввода (альтернативный вариант — лонгтап на иконке). На компьютере используйте иконку в системном трее или горячие клавиши (например, Ctrl+Space на Windows), чтобы вызвать окно добавления поверх любой программы.

Голосовой ввод

В мобильной версии приложения есть голосовой ввод с умным распознаванием. Удерживаете палец на плюсе и говорите «Позвонить врачу завтра в три часа дня» — приложение создает задачу «Позвонить врачу» с напоминанием на завтра в 15:00.

Функция особенно полезна, когда заняты руки, за рулем или на ходу. Планировщик распознает не только текст, но и дату, и день недели, и время.

Telegram-бот

Самая удобная фишка SingularityApp — собственный Telegram-бот. Добавляете в контакты один раз, а дальше просто пишете ему сообщения или пересылаете чужие. Все, что попадает в бот, автоматически превращается в задачи во «Входящих».

Например, тимлид прислал важное сообщение в рабочем чате. Пересылаете его боту и не отвлекаетесь. Болтаете с сестрой в Telegram и вспоминаете, что надо купить ей подарок на день рождения. Никуда не переключаясь, пишете боту «Купить сестре подарок». Так, шансы забыть задачу под предлогом «да-да, через 5 минут добавлю» минимальны.

Email-интеграция

У каждого пользователя SingularityApp есть персональный email-адрес для добавления задач. Отправляете на него письмо, и во «Входящих» появляется задача с темой и текстом в описании.

Эта функция, к примеру, будет полезна при разборе рабочей почты. Получили email с запросом от клиента — сразу переслали на свой адрес в SingularityApp. Не нужно держать письмо в голове или оставлять в инбоксе почты.

Основная цель этапа сбора — чтобы ни одна потенциально важная мысль не ускользнула. Поэтому:

- фиксируйте даже странные и сомнительные идеи — отсеивать будете при обработке;

- не зависайте над формулировками, напоминаниями и тегами — просто запишите суть;

- не пытайтесь сразу организовывать — сперва все идет во «Входящие», а уже на этапе обработки распределяется по проектам.

Когда привыкнете фиксировать каждую мысль, мозг перестанет тратить энергию на попытки ничего не забыть и займется, наконец, делом.

Обработка входящих по методу GTD (Get Things Done)

Как вы уже поняли, просто накидать себе дел в «Инбокс» недостаточно. Магия превращения хаоса в систему начинается на этапе обработки.

Берем по очереди каждую задачу из «Входящих» и пропускаем через мини-алгоритм из пяти вопросов.

-

С этим надо что-то делать?

Во «Входящие» могут попасть не только задачи, но и идеи, мечты, просто интересная информация, которую не хочется потерять. Удалите то, что стало неактуальным. Пункты, которые не требуют от вас каких-либо действий, перенесите в «Когда-нибудь» или блокнот со справочной информацией.

Пример: «Статья про инвестиции» (репост из Telegram через бота) — не требует действий, но информация полезная. Переносим в заметки-справочник. -

Это один шаг или несколько?

Если дело можно завершить одним действием — это задача. Если нужно несколько шагов — проект. В GTD проектом считается все, что требует больше одного действия.

Пример: «Организовать конференцию» — явно не одно действие. Нужно найти площадку, пригласить спикеров, заказать кейтеринг, подготовить материалы. Создаем в SingularityApp проект «Конференция 2025». -

Займет больше 2 минут?

Знаменитое правило GTD: если задача занимает меньше двух минут, делайте ее сразу, в процессе разбора. Смысл простой — организовывать такую мини-задачу в планировщике будет дольше, чем просто сделать.

Пример: «Отправить письмо-приглашение Петрову» займет меньше двух минут (у вас уже есть готовый шаблон), делаем сразу. А вот чтобы «Найти площадку для хакатона» требуется больше времени — планируем дальше. -

Буду делать сам или делегирую?

Если дело может выполнить кто-то другой — делегируйте. Создайте задачу с четкими критериями и сроком, пометьте тегом «Ожидание» и периодически контролируйте.

Пример: Злополучное «Найти площадку для хакатона» никому не перепоручишь, нужно делать самому. «Подготовить материалы для презентации»? Можно делегировать дизайнеру. Параллельно создаем задачу «Получить макеты от Олега до 15 числа» и присваиваем тег «Ожидание». -

Есть конкретная дата или время?

Действия с жесткой привязкой ко времени и дате идут в календарь. Все остальное — в списки следующих действий с соответствующими контекстами.

Пример: «Найти площадку для хакатона» — задача без жесткого дедлайна. Добавляем ей контекст «Компьютер» и тег «Следующий_шаг». «Встреча с заказчиком в четверг в 15:00» — в календарь.

Теперь точно понятно, с чего следует начать и что делать потом. Освоившись с алгоритмом, вы сможете превращать любую идею в конкретный план за пару минут.

Организация проектов по методике GTD

Вы уже поняли, что дела, которые содержат не один шаг, а много, нужно превращать в проекты. Но, что, если в планах не просто «слон», вроде «Организовать конференцию», а супер-мега-гига-огромный тиранозавр «Запуск стартапа» или «Покупка квартиры»? Такие проекты могут включать десятки подпроектов, сотни задач и растягиваться на годы.

Тут и пригодится одна из главных фич SingularityApp — бесконечная вложенность проектов, благодаря которой даже самые амбициозные планы укладываются в управляемую структуру. Каждый уровень детализирует предыдущий, но остается обозримым.

Секрет работающей иерархии — у каждого проекта должна быть четкая цель и хотя бы одна задача с тегом «Следующий_шаг». Для быстрой навигации по проектам можно использовать цветовое кодирование и эмодзи. Например: 🎯 — для целей года, а 🏠 — для домашних дел.

Идеи современных контекстов в системе планирования GTD

Необязательно ограничивать себя классическими «дом» и «офис». Создавайте контексты, которые будут полезны именно вам. Вот несколько вариантов, помимо мест:

- по энергозатратам — «мозги» (сложная аналитика), «рутина» (механическая работа), «творчество» (генерация идей);

- по времени — «15мин», «1час», «глубокая_работа» (нужны часы концентрации);

- по людям — «с_боссом», «с_командой», «соло» (в блаженном уединении);

- по инструментам — «ИИ», «фотошоп», «без_интернета».

ГТД планирование и нюансы раздела «Когда-нибудь»

«Когда-нибудь» — самая недооцененная часть GTD. Большинство превращают эту папку в кладбище странных идей, забытых планов и списков в духе «100 книг, которые должен прочитать каждый». Однако при правильном использовании раздел «Когда-нибудь» может стать мощным инкубатором будущих проектов.

Чтобы «Когда-нибудь» работало как система, следуйте простым правилам.

- Группируйте задачи по смыслу через названия. Используйте эмодзи-префиксы: «📚 Курс по data science», «💰 iPhone 16 — когда подешевеет», «💡 Стартап: приложение для садоводов». Это поможет быстро ориентироваться в списке.

- Добавляйте пояснение к каждой идее. Не просто «Китайский язык», а «Выучить китайский» с описанием «Для работы с азиатскими клиентами, когда появится время и деньги на курсы». Объясните себе, зачем это нужно, и что мешает сделать сейчас.

- Ставьте дату добавления в описание. Дата поможет понять, насколько давно идея крутится в голове и как долго уже откладывается. Если «Купить ферму альпак» пылится в разделе уже 4-й год, так, может, не очень-то оно вам и надо?

- Не бойтесь удалять. Идея полгода-год не вызывает энтузиазма? Удаляйте без сожалений. Прощайте, альпаки!

- Пересматривайте раз в месяц. Регулярно пробегайтесь по разделу. Что созрело для перевода в активные проекты? Что потеряло актуальность? Без этого «Когда-нибудь» действительно превратится в цифровую свалку.

Пересмотр и актуализация задач и идей — это вообще важная часть GTD тайм-менеджмента для поддержания всей архитектуры в рабочем состоянии. Поэтому пришло время поговорить о системе регулярных обзоров.

Еженедельный обзор в GTD (Getting Things Done)

Дэвид Аллен называет еженедельный обзор «критическим фактором успеха» — и он прав. Это единственный способ доверять собственной ГТД системе планирования. А когда есть доверие, мозг расслабляется и перестает судорожно пытаться все запомнить.

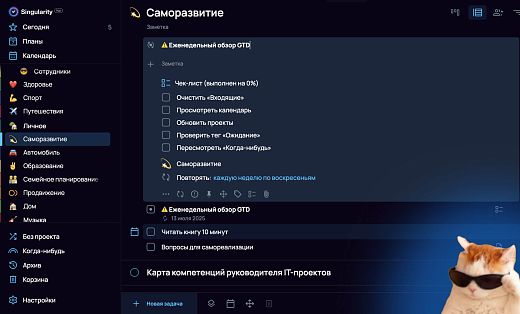

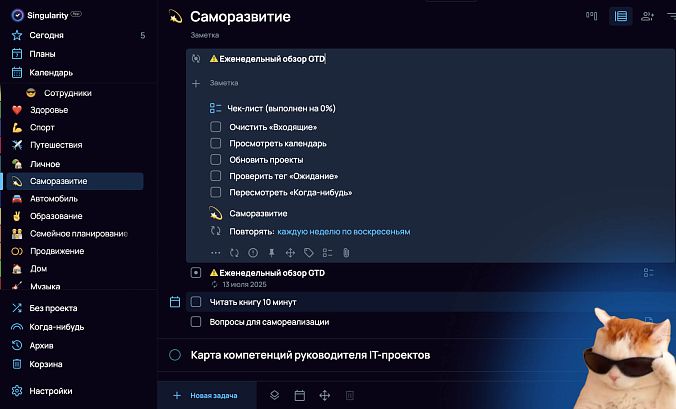

Цель обзора — убедиться, что система отражает реальность, все проекты имеют следующие действия, а вы контролируете все обязательства. Для этого выделяйте 1–2 часа каждую неделю (лучше в пятницу вечером или воскресенье) и проходите по следующему чек-листу.

- Очистите «Входящие» — разберите все накопившиеся задачи по алгоритму (рассказывали о нем в разделе про обработку).

- Просмотрите календарь — что было на прошлой неделе, что запланировано на следующую.

- Обновите проекты — какие сдвинулись, какие застряли, где нужны новые следующие шаги.

- Проверьте тег «Ожидание» — кому и о чем нужно напомнить, все ли делегированное выполнено.

- Пересмотрите «Когда-нибудь» — что можно перенести в активные проекты, что — удалить.

К слову, в SingularityApp есть специальный режим проверки. Он автоматически подсвечивает проекты, которые давно не пересматривались. Настраиваете интервалы (например, раз в неделю для активных проектов, раз в месяц для долгосрочных) и добавляете в планировщик повторяющуюся задачу «Еженедельный обзор». В нужное время система напомнит, что требует внимания.

3 совета, как не забросить систему GTD Дэвида Аллена

- Начинайте с мини-обзоров. Первые недели делайте 25-минутные обзоры вместо часовых. Лучше регулярно и поверхностно, чем идеально, но раз в месяц.

- Привяжитесь к существующей привычке. Обзор за чашкой кофе в субботу утром или в любимом кресле воскресным вечером — найдите стабильный якорь.

- Отслеживайте выгоды. Ведите статистику — сколько проектов движется, сколько задач закрыто, как изменился уровень стресса. Видимые результаты мотивируют продолжать.

Если интересно попробовать методологию без погружения в дебри контекстов и иерархий, начните с лайт-варианта GTD.

Необходимые разделы:

- Входящие — для быстрого сбора;

- Сегодня — задачи на день;

- Проекты — только активные дела;

- Когда-нибудь — отложенные идеи.

Упрощенные правила: все новое — во «Входящие». Важное и срочное — сразу в «Сегодня». Разбор на проекты и задачи — раз в день. Быстрый обзор — раз в неделю.

Масштабирование (если хочется): когда привыкнете к ритму сбора и обзора, добавляйте контексты, следующие шаги и многоуровневые проекты. GTD Лайт — это как тренировочные колесики, которые можно снять по мере освоения велосипеда.

От хаоса к космосу: план внедрения GTD

Как и любой другой метод тайм-менеджмента, GTD требует привычки. Внедряйте систему постепенно:

- дни 1–2 — скачайте SingularityApp, освойтесь. Выгрузите все из головы во «Входящие». Не организовывайте, просто фиксируйте;

- дни 3–4 — разберите «Входящие» по алгоритму. Создайте первые проекты, настройте базовые контексты и списки;

- дни 5–7 — начните использовать систему в ежедневной работе. Новые задачи сразу заносите во «Входящие», каждый день просматривайте список по тегу «Следующий_шаг» и выполняйте дела по контекстам. В воскресенье проведите первый еженедельный обзор.

Первые шаги сделаны. Теперь главное — не превратить организацию в прокрастинацию. GTD — инструмент для дел, а не замена им. Если игры с тегами, контекстами и проектами отнимают больше времени, чем сами задачи, что-то явно пошло не так.

В остальном дорогу осилит идущий. Желаем удачи!