— Нет, сынок, это как ехать на велосипеде, который горит, и ты горишь, и колеса сняли, а потом цепь слетела, и еще руль не той стороной прикручен оказался... А это еще кто на багажник лезет?

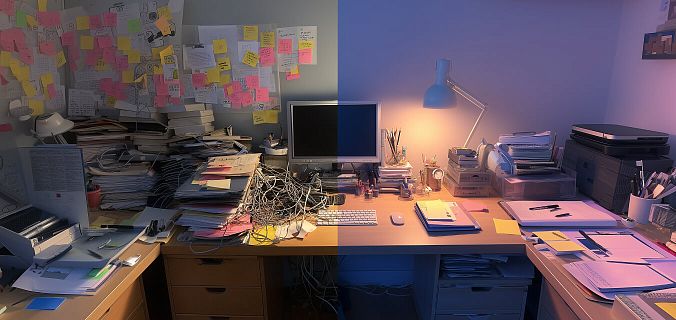

Обычно мы действуем ситуативно: не высыпаемся — значит, надо за кофе заскочить, прокрастинируем — время скачивать новый тудушник, не успеваем — «ну, ничего, могу пару часиков ночью поработать». А через неделю все повторяется, и еще через неделю, и еще... Слезть с этой бесконечной карусели можно с помощью дерева текущей реальности — метода, который помогает найти и уничтожить корневые причины проблем.

- Что такое дерево существующей реальности

- Как построить дерево текущей реальности: пошаговый гайд

- Инструменты и пример дерева текущей реальности в планировщике SingularityApp

Что такое дерево существующей реальности

ДТР или Дерево текущей реальности — это аналитический инструмент из арсенала Теории ограничений, которую в 1980-х годах разработал израильский физик Элияху Голдратт. Задача ДТР — остановить непродуктивную борьбу с симптомами и начать лечить саму болезнь. Простыми словами, дерево текущей реальности превращает кашу проблем в понятную схему из причин и следствий.

Инструмент Голдратта универсален. В бизнесе его используют для анализа упавших продаж, срывающихся проектов или внутренних конфликтов. IT-команды строят деревья, чтобы понять, почему релизы постоянно откладываются. Фрилансеры разбираются, откуда берутся завалы и выгорание. Даже в личной жизни ДТР помогает — например, понять истинные причины хронической нехватки времени или постоянного стресса.

В состав дерева текущей реальности входят три типа элементов — от симптомов к причинам:

- нежелательные явления (НЖЯ/НЯ) — то, что происходит прямо сейчас и портит вам жизнь. Постоянные переработки, срывы дедлайнов, конфликты в команде, нехватка времени, стресс. Если без какого-то явления ваши жизнь или работа стали бы заметно лучше, значит, это НЖЯ;

- промежуточные эффекты — связующие звенья между корневыми причинами и видимыми проблемами. Они объясняют, как одно приводит к другому. Например: плохое планирование → постоянные авралы → переработки → усталость → ошибки → недовольные клиенты;

- корневые причины — источники всех бед, которые обычно спрятаны глубоко в системе. Это могут быть неправильные процессы, устаревшие правила, ложные убеждения или просто плохие привычки.

Все элементы ДТР соединяются логикой «если — то»: если есть причина А, то появляется следствие Б. Если причин несколько, они объединяются логическим «и» — все условия должны выполняться одновременно. Получается визуальная схема, где хорошо видны все связи и зависимости.

Как построить дерево текущей реальности: пошаговый гайд

Шаг 1: Собираем нежелательные явления (НЯ)

Начинаем с «инвентаризации» того, что реально мешает жить и работать. Выписываем 5-10 проблем — больше не нужно, иначе утонете в деталях. Формулируйте в настоящем времени, конкретно и без обвинений.

| ❌ | ✅ |

|---|---|

| Отдел продаж ничего не делает. | Конверсия лидов в продажи составляет 3% вместо плановых 8%. |

| Антон постоянно тупит. | Задачи по разработке выполняются с опозданием на 2-3 дня. |

| Клиенты достали придираться. | Получаем 3-4 жалобы в неделю на качество сервиса. |

Шаг 2: Ищем причинно-следственные связи

Теперь играем в детектива. Берем любые два НЖЯ и пытаемся понять: может ли одно быть прямой причиной другого? Используем технику «Если... то...» и ищем только очевидные связи.

Рисуем стрелки между причинами и следствиями. Если для получения результата нужна одна причина — просто стрелка. Если несколько условий должны выполняться одновременно — рисуем эллипс с «И» на пересечении стрелок.

Главное правило — включаем в связи только то, что логично:

- «если постоянно устаю, то срываю дедлайны» — логично;

- «если срываю дедлайны, то клиенты недовольны» — логично;

- «если клиенты недовольны, то доходы не растут» — логично;

- «если работаю до 23:00, то постоянно устаю» — неочевидно.

Сомнительные связи оставляем на потом. Они могут проясниться на следующих шагах через общие корневые причины.

Шаг 3: Строим дерево снизу вверх

Для каждого НЖЯ применяем технику «5 почему» и добавляем глубинные причины. Цель — дойти до факторов, которые находятся в вашей зоне контроля. Если причина «клиенты стали беднее из-за кризиса» — это не ваша зона, копаем дальше: «А почему мы зависим от платежеспособности именно этих клиентов?»

Проверяйте каждую связь: действительно ли причина А приводит к следствию Б? Нет ли пропущенных промежуточных звеньев? Останавливайтесь, когда дошли до явлений, которые можете изменить — от правил и процессов до привычек.

Шаг 4: Находим корневую проблему

Корневая проблема — причина, которая влияет на более 70% всех ваших НЖЯ. Критерии правильной корневой проблемы:

- находится под вашим контролем — можете на нее повлиять;

- устранение этой причины решает большинство видимых проблем;

- это не внешний фактор типа «конкуренты», «экономика», «заказчики».

Для проверки попробуйте мысленно устранить найденную корневую проблему и посмотреть, сколько НЖЯ исчезнет? Если больше половины — попали в точку.

Готово! Теперь у вас есть карта проблем с четко обозначенной точкой приложения усилий.

Шаг 5: Проверяем и дорабатываем

Покажите получившееся дерево коллегам или друзьям — свежий взгляд поможет найти дыры в логике. Применяйте «категории обоснованных возражений»: проверяйте ясность формулировок, достаточность причин, отсутствие подмены причин следствиями.

Обрезайте лишние ветки — если какая-то часть дерева не связана с основными НЖЯ, смело удаляйте. Дерево должно быть понятным и сфокусированным на главном, а не превращаться в дебри из сотни блоков.

Инструменты и пример дерева текущей реальности в планировщике SingularityApp

Дерево реальности можно построить где угодно — от салфетки до дорогого специализированного софта. Из наиболее доступных вариантов:

- бумага и стикеры — самый быстрый способ начать. Пишете НЖЯ на стикерах, клеите на лист, рисуете стрелки маркером. Удобно для мозгового штурма и когда нужно быстро что-то набросать;

- цифровые доски — хороши для командной работы. Лидирует Miro с готовыми шаблонами, Figma/FigJam подходит для интуитивного анализа, а у Lucidchart есть отдельные инструменты для схем;

- офисные программы — если нужно что-то простое. PowerPoint неожиданно неплох для диаграмм благодаря SmartArt, а Excel поможет связать схему с данными.

Допустим, вы построили дерево и нашли корневую проблему — «Нет навыков планирования и приоритизации». Дальше что? Оставить красивую схему пылиться в Miro или на стене кабинета? Самое время перейти со стратегического уровня на тактический — от анализа к решению проблем!

Алгоритм работы с деревом реальности в приложении Singularity

-

Превращаем корневую проблему в план действий

Создайте в приложении-планировщике проект «Устранение корневой проблемы» и декомпозируйте найденную причину всех бед на отдельные шаги. Например, для «Нет навыков планирования и приоритизации»:

- изучить 2-3 методики планирования (GTD, матрица Эйзенхауэра, тайм-блокинг);

- выбрать одну методику и протестировать неделю;

- внедрить систему приоритизации задач, на основе выбранной методики.

Просто составить дерево существующей реальности мало. Нужно разработать план действий и начать решать корневую проблему. Важно: не хватайтесь за все сразу. Выделите для каждого пункта списка отдельный подпроект, разрежьте получившихся «слонов» на отдельные задачи и внедряйте изменения поэтапно. Иначе сорветесь и вернетесь к старым привычкам, либо утонете в болоте прокрастинации из-за масштаба задач.

-

Запускаем цикл Деминга с недельным ритмом

Определитесь с подпроектом, над которым будете работать в первую очередь, и запускайте цикл PDCA: сперва планируем (Plan), потом действуем (Do), проверяем результат (Check), вносим корректировки в план и снова действуем (Act). Продолжительность цикла зависит от сложности задачи и может варьироваться от недели до нескольких месяцев.

Допустим, вы решили начать с «Изучить методики планирования», тогда:

- в воскресенье (Plan) — выберите одну задачу из подпроекта (например, «Познакомиться с принципами GTD-методики»). Запланируйте через подзадачи конкретные шаги на неделю;

- в течение недели (Do) — сфокусируйтесь только на этой задаче. Читайте про GTD, смотрите видео, фиксируйте в заметках базовые принципы;

- в следующее воскресенье (Check) — добавьте в подпроект заметку «Ретроспектива [дата]» и проанализируйте результаты. Разобрались ли с GTD? Подходит ли эта методика? Что еще нужно изучить?

- тогда же (Act) — в зависимости от результатов этапа Check либо а) корректируете подзадачи в «Познакомиться с принципами GTD-методики» и продолжаете еще неделю, либо б) закрываете задачу и переходите к следующей в этом же подпроекте («Изучить матрицу Эйзенхауэра»).

Так как Singularity — не только планировщик, но и приложение для заметок, вы можете фиксировать результаты PDCA-спринта прямо в подпроекте. Когда все задачи закрыты, переходите к следующему подпроекту («Выбрать одну методику и протестировать её неделю») и снова запускаете недельные PDCA-спринты.

-

Мониторим исчезновение изначальных НЖЯ

Через 1-2 месяца честно ответьте себе на вопрос: исчезли ли проблемы из первоначального списка? Перестали ли вы срывать дедлайны? Все еще устаете или уже легче?

Если да — отлично, корневая причина была найдена верно. Если нет — возможны варианты:

- промахнулись с определением корневой причины;

- возникли новые проблемы, которых раньше не было;

- нужно больше времени, чтобы план действий сработал.

В первом и втором случае стройте ДТР заново, анализируйте и создавайте в приложении SingularityApp новый проект для решения корневой проблемы. В третьем — продолжайте работу с циклами, запланировав крайний срок, до которого готовы ждать результатов. Если их так и не будет, стройте новое ДТР.

Проработали корневую проблему? Проверяйте, исчезли ли НЖЯ. Если да, то вы — супер-молодец. Если нет, строим новое дерево текущей реальности.

Дерево текущей реальности помогает разобраться, почему одни и те же проблемы повторяются снова и снова. Вместо борьбы с отдельными «ветками» вы находите общую причину-«корень» и работаете с ней. Получается быстрее, эффективнее и с долгосрочным результатом.