Второй вариант и есть спринт — рабочая итерация с четкими границами и конкретным результатом. Метод пришел из IT, но работает везде. В статье разбираемся, как его использовать в работе и жизни.

- Что такое спринт?

- Как устроен спринт: этапы и цикл

- Каскад или спринт — что это значит? Плюсы, минусы, грабли

- Планирование спринта в SingularityApp

- Заключение

Что такое спринт?

Спринт — это фиксированный отрезок времени (от 1 до 4 недель, чаще всего 2), за который команда или человек выполняет заранее определенный объем работы. Результатом каждого спринта должно быть что-то готовое, что можно показать, протестировать или начать использовать.

Главное в спринте — это не скорость (хотя название намекает), а ритм и предсказуемость. Среди других обязательных характеристик метода:

- фиксированная длительность — сроки определены заранее и не растягиваются до бесконечности;

- конкретная цель — четко понимаем, что хотим получить в конце спринта;

- измеримый результат — что-то готовое в каждом спринте, что можно оценить и использовать;

- закрытый список задач — новые задачки по ходу спринта не подпихиваем (ну, или хотя бы очень-очень стараемся);

- обязательная ретроспектива — в конце анализируем, что получилось и что можно улучшить.

Где еще актуальна работа спринтами

Хотя метод родился в IT, он отлично работает в любой сфере, где нужно превратить большой расплывчатый проект в серию конкретных результатов. Например:

- маркетинг и продажи — кампании, которые можно запустить и оценить за 2–3 недели;

- образование и обучение — модули или темы, которые реально освоить за спринт;

- личная продуктивность — изменения в жизни, которые хочется внедрить и закрепить;

- домашние проекты — монструозные задачи, которые обычно вяло тянутся месяцами.

Во всех этих случаях методология спринта создает естественные точки остановки для оценки и корректировки. Отработали отрезок в 1–4 недели → посмотрели что получилось → решили, что делать дальше → начали новый спринт.

Как устроен спринт: этапы и цикл

Как вы уже поняли, спринт — это не разовая акция, а повторяющийся цикл. Представьте, что вы с семьей вернулись из отпуска и привезли гору грязной одежды, которую нужно постирать. Это ваш проект. Как вы к нему подойдете? Наверняка не будете запихивать в машинку все разом, а поделите белье на кучки: белое, цветное, деликатное.

Теперь стирка каждой из кучек будет спринтом в большом проекте со своими отдельными этапами (загрузка → стирка → полоскание → отжим → выгрузка). По окончанию каждого спринт-цикла у вас будет готовый результат — чистые вещи, которые можно развесить на сушилке.

Так же и со спринтами в работе. Большой проект делится на сколько-то-недельные отрезки, сумма результатов которых двигает вас к достижению мега-цели.

Организация спринтов за 5 шагов

Теперь разберемся, что происходит внутри цикла. Классический спринт состоит из пяти этапов.

- Планирование (Sprint Planning)

Что делаем: выбираем задачи из общего списка и формулируем цель спринта.

Формат: встреча на 2–4 часа для двухнедельного спринта.

Результат: список задач с приоритетами и четкое понимание цели. - Ежедневные стендапы (Daily Scrum)

Что делаем: синхронизируемся с командой по трем вопросам — что делали вчера, что делаем сегодня, какие проблемы есть.

Формат: встреча на 5–15 минут каждое утро.

Результат: все в курсе прогресса, проблемы выявляются оперативно. - Работа над задачами

Что делаем: выполняем запланированные задачи, двигаем их по канбан-доске (новое → в работе → готово).

Формат: сфокусированная работа без добавления новых задач.

Результат: задачи спринта выполнены. А если не выполнены, то у команды есть понимание почему. - Обзор (Sprint Review)

Что делаем: демонстрируем готовый результат заказчику или команде.

Формат: показ работающего функционала (1–2 часа).

Результат: обратная связь получена, есть понимание, куда двигаться дальше. - Ретроспектива (Sprint Retrospective)

Что делаем: анализируем процесс работы — что было хорошо, что можно улучшить.

Формат: командная встреча на 1–1,5 часа без поиска виноватых.

Результат: 1–3 конкретных улучшения для следующего спринта.

После ретроспективы цикл замыкается, а на следующий день начинается планирование нового спринта. И так до тех пор, пока проект не будет завершен. Ну, или пока не решите его прекратить (что тоже нормально — лучше понять это через 2 недели, чем через полгода).

Каскад или спринт — что это значит? Плюсы, минусы, грабли

Короткие циклы, быстрая обратная связь, гибкость — казалось бы, идеальная методика? Но, скажем честно, далеко не всегда. Спринты требуют дисциплины, постоянной включенности и готовности показывать «сырые» результаты каждые две недели. А еще новичков (и не только) поджидают типичные спринт-грабли:

- перегруз — берем задач на 3 недели, пытаемся впихнуть в 2. Результат — ничего не готово, команда выгорает;

- анархия — начальство игнорирует согласованный список задач и постоянно подкидывает что-то новое в процессе. План разваливается, фокус теряется, работа превращается в хаос;

- фиктивные ретроспективы — «Ой, да что там обсуждать? Работаем дальше». Анализ — важная часть управления спринтом. Без него команда будет совершать одни и те же ошибки каждый цикл;

- отсутствие цели — узнали про модную методику и начали делать двухнедельные итерации по принципу «ну, сделаем что-нибудь». А смысл?

Конечно, даже с учетом всех вышеперечисленных сложностей система спринтов остается мощным инструментом. Просто нужно трезво оценивать, как повлияют плюсы и минусы метода в каждой конкретной ситуации.

Каскад как альтернатива Agile спринтам

Основной альтернативой спринтам является каскадная модель Waterfall («водопад»). Название отражает суть. Как вода в водопаде течет только вниз, так и проект движется строго по этапам-ступенькам: анализ → проектирование → разработка → тестирование → внедрение. Назад не возвращаемся.

В каскаде вы сначала полностью продумываете проект, составляете подробное ТЗ, утверждаете бюджет и сроки, а потом идете по плану. Изменения возможны, но болезненны и дороги. Зато есть ощущение контроля и предсказуемости (которое иногда бывает обманчивым, но это уже другая история).

Для каких проектов лучше выбрать каскадную модель:

- требования понятны и не изменятся (строительство моста, запуск спутника);

- жесткие регуляторные требования (медицинское ПО, банковские системы);

- заказчик не может/не хочет участвовать в процессе;

- результат можно оценить только целиком (написание книги, съемка фильма).

Для каких проектов лучше выбрать систему спринтов:

- требования размыты или будут меняться (стартап, новый продукт на рынке);

- нужна быстрая обратная связь от пользователей (мобильное приложение, веб-сервис);

- важно снизить риски через раннее тестирование идей (маркетинговые кампании, MVP);

- команда и заказчик готовы к активному взаимодействию.

На практике чаще всего используется гибридный подход. Почему? Чистые методологии хороши в учебниках, а в жизни приходится подстраиваться под реальность. Например, общее планирование команда начинает с каскада (определили этапы, бюджет, дедлайны для отчетности), а внутри каждого этапа работает спринтами. Или наоборот: в целом команда работает спринтами, но для критически важных модулей использует каскадный подход с жестким контролем.

Главное — не превращать спринты в мини-водопады, где две недели планируете, потом паникуете и в последний день пытаетесь все доделать.

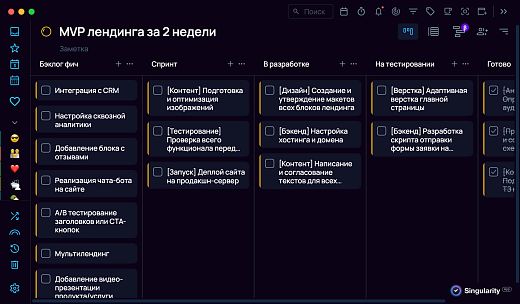

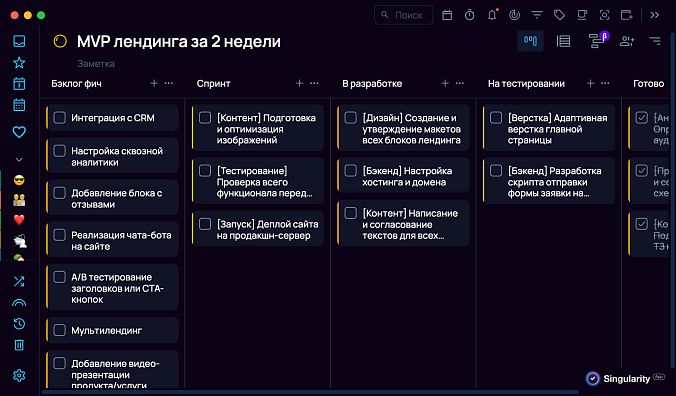

Планирование спринта в SingularityApp

Теперь вы предупреждены и вооружены: знаете, что такое спринт, разобрались с пятью этапами и даже изучили все грабли. Осталось главное — попробовать на практике. Давайте посмотрим, как организовать спринт в приложении SingularityApp на примере личного проекта — ремонта в ванной. В процессе вам будет помогать супруг(а) или друг.

Подготовка: создаем структуру

Открываем планировщик и создаем новый проект «Ремонт ванной». Дальше выбираем структуру в зависимости от масштаба.

- Небольшой проект (1–2 спринта, до 20–30 задач). Если планируете быстрый косметический ремонт за 2–4 недели, достаточно одной канбан-доски в проекте. Настраиваем колонки:

- колонка «Бэклог» — все задачи по ремонту, которые в принципе нужно сделать;

- колонка «Спринт» — задачи на ближайшие 2 недели;

- колонка «В работе» — то, чем занимаемся прямо сейчас;

- колонка «Готово» — сюда будем перемещать выполненное (при желании для выполненных задач можно настроить автоматическую архивацию).

- Крупный проект (2+ спринта, 30+ задач). Если планируете капитальный ремонт на несколько этапов (ванная + туалет, замена сантехники, перепланировка), лучше создать структуру с подпроектами:

- подпроект «Бэклог» — общий список всех задач проекта, разбитый на секции (например: «Ванная», «Туалет», «Сантехника»);

- подпроект «Спринт 1» — свой канбан с колонками: Новые → В работе → Готово;

- подпроект «Спринт 2» — аналогично, своя доска для следующего цикла;

- подпроект «Ретроспективы» — храним выводы по каждому спринту.

Для нашего примера возьмем вариант 2 — капитальный ремонт на несколько спринтов.

День 0: Планирование

Формулируем цель первого спринта и записываем в описание подпроекта «Спринт 1». Из «Бэклога» выбираем задачи, которые реально выполнить в течение двух недель, и переносим на канбан-доску подпроекта «Спринт 1». Для каждой задачи прикидываем срок выполнения, расставляем приоритеты и назначаем ответственного.

Пример: Цель спринта (четкая и измеримая): «За 2 недели снять старую плитку, выровнять стены, положить новую плитку на пол и затереть швы. В результате — готовый пол и подготовленные под покраску/плитку стены».

Из «Бэклога» переносим в канбан «Спринта 1» (колонка «Новые»): «Снять старую плитку» (3 дня), «Выровнять стены» (2 дня), «Положить новую плитку на пол» (3 дня), «Затереть швы» (1 день), «Купить материалы» (1 день). Покупке материалов и снятию плитки ставим самый высокий приоритет, так как без них дальше не продвинуться.

Далее распределяем задачи между участниками проекта:

- вам — «Купить материалы», «Снять старую плитку», «Затереть швы»;

- помощнику — «Выровнять стены», «Положить новую плитку на пол».

Дни 1–13: Работа в спринте

Каждое утро открываем в SingularityApp раздел «Сегодня» и приступаем к работе. Если вы заранее проставили даты начала задачам из «Спринта 1», они будут появляться в «Сегодня» автоматически. Не по душе жесткое планирование? Отметьте для себя крайние сроки на каждой задаче и добавляйте их в «Сегодня» вручную, когда планируете дела на день.

Открываем канбан-доску в подпроекте «Спринт 1», двигаем актуальную задачу из колонки «Новые» в колонку «В работе» и добавляем к ней чек-лист с контрольным списком для проверки. Для концентрации включаем таймер Помодоро прямо в приложении (30 минут работы, 5 минут отдыха). В конце дня выполненное перетаскиваем в колонку «Готово».

Пример: День 3: задача «Снять старую плитку». Создаем чек-лист внутри:

- купить перфоратор/взять у соседа;

- закрыть сантехнику пленкой;

- снять плитку со стен;

- снять плитку с пола;

- прибрать за собой;

- вынести мусор.

Включаем таймер Помодоро и работаем блоками. К вечеру отмечаем выполненные пункты, а саму задачу перемещаем в «Готово» или переносим на завтра, чтобы продолжить.

День 14: Обзор и ретроспектива

Смотрим на канбан-доску подпроекта «Спринт 1» и оцениваем, что удалось выполнить. Затем открываем подпроект «Ретроспективы» и создаем в нем заметку «Ретро: Спринт 1». Честно фиксируем результаты и потраченное время (статистика таймера Помодоро в помощь).

В заметке можно структурировать информацию блоками: «Плюсы», «Минусы», «Идеи», «Берем в следующий спринт», «Статистика». Для больших проектов со множеством участников удобнее делать несколько отдельных заметок под каждый блок.

Пример: В колонке «Готово» 4 из 5 запланированных задач. Не успели только полностью затереть швы. Затирка оказалась бракованной, пришлось докупать новую, потеряли день.

В заметке пишем:

Плюсы:

- Сняли плитку за 2 дня вместо 3 (Вы).

- Пол с новой плиткой практически готов (Помощник).

- Хорошо распределили задачи, не мешали друг другу (Оба).

Минусы:

- Не проверили качество затирки при покупке, пришлось докупать (Вы).

- Не учли время высыхания материалов между этапами (Помощник).

- Забыли проверить график работы магазина и потеряли полдня в воскресенье (Вы).

Идеи:

- Покупать материалы с запасом 10–15%.

- Проверять целостность упаковки и сроки годности при покупке.

- Закладывать +1 день на высыхание в план работ.

- Заранее уточнять режим работы магазинов.

Берем в следующий спринт:

- Доделать затирку швов.

- Положить плитку на стены.

- Покрасить потолок.

- Установить новый полотенцесушитель.

Статистика: планировали 35 часов на двоих, фактически потратили 42 часа (вы — 20 часов, помощник — 22 часа).

После ретроспективы создаем из пунктов блока «Берем в следующий спринт» задачи и добавляем в колонку «Новые» подпроекта «Спринт 2». Невыполненное из первого спринта либо возвращаем в бэклог, либо сразу планируем на следующий спринт (как в примере).

Ванная еще не готова полностью: мы только положили пол и выровняли стены. Но цель первого спринта достигнута! Следующий спринт можно посвятить укладке плитки на стены и покраске потолка (еще 2 недели). Третий — замене сантехники и финальным штрихам.

Не только для ремонта

Метод подходит для разных сфер деятельности. При этом спринт может быть как одним из этапов-циклов в большом проекте, так и просто единичным коротким отрезком для решения конкретной задачи.

Работая спринтами, вы научитесь точнее оценивать время и ресурсы, лучше распределять задачи в команде. А главное — перестанете бояться больших проектов, потому что будете знать: любого слона можно съесть по кусочкам.

Заключение

Спринт — это способ работать короткими предсказуемыми циклами вместо бесконечного марафона. Метод подходит тем, кто устал от проектов-долгостроев и хочет видеть результат каждые 2–4 недели.

Используйте спринты для задач, которые можно разбить на этапы, и будьте готовы к дисциплине. Спринт требует четкого планирования в начале, фокуса в процессе и честной ретроспективы в конце. Если вам подходит такой ритм, метод обязательно сработает. Удачи!