Однако в XXI веке решать проблемы можно гораздо эффективнее. То, что раньше считалось «интуитивным искусством», сегодня превратилось в технологию с понятными правилами и инструментами.

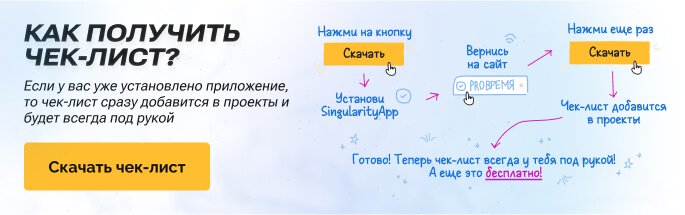

В статье я расскажу о современных методах решения проблем. Методы универсальные: их можно использовать как в работе, так и в повседневной жизни. В конце статьи — подробный чек-лист, помогающий пройти путь от формулировки проблемы до реализации решения.

- 1. Базовые приемы работы с проблемами

- 2. Метод «5 почему»

- 3. Диаграмма Исикавы

- 4. Gap-анализ

- 5. SWOT-анализ

- 6. Анализ ограничений

- 7. Дерево текущей реальности

- 8. Мозговой штурм

- 9. Метод шести шляп

- 10. Метод формул

- Как научиться решать проблемы — три важных правила

1. Базовые приемы работы с проблемами

Прежде чем переходить к самим техникам, рассмотрим самые простые и базовые приемы. Возможно, некоторые из них покажутся вам банальными, но именно о них мы часто забываем, когда сталкиваемся с трудностями.

- Депроблематизация. Для начала попробуйте переформулировать проблему в виде цели или задачи. Во-первых, так вы быстро переключитесь из режима «эмоции» в режим «действие». Во-вторых, уже сама смена формулировки может подсказать правильное решение.

- Локализация. Определите, где кроется проблема и когда она возникает. Например, если начал тормозить компьютер, поочередно проверьте память, список автозагрузки, жесткий диск и т. д.

-

Работа с проблемным элементом. Обнаружив источник проблемы, попробуйте его починить, изолировать, удалить или заменить.

Предположим, вы выяснили, что конфликты в вашем коллективе возникают из-за одного конкретного сотрудника. С ним можно провести беседу («починить»), отправить на удаленку («изолировать», «удалить») или заменить другим специалистом.

- Временное решение. Найдите быстрый способ снизить ущерб от проблемы, пока готовится полноценное решение. Например, пока роутер в ремонте, можно купить дешевый 4G-модем или раздавать себе Wi-Fi со смартфона.

- Откат назад. Вернитесь к предыдущему варианту, если изменения привели к проблеме. Например, если после внедрения новой системы тайм-менеджмента продуктивность упала, просто вернитесь к старой системе.

- Масштабирование ресурсов. Причина некоторых проблем — обычная нехватка ресурсов (времени, сил, денег, людей). В этом случае достаточно восполнить дефицит, чтобы проблема решилась. Например, если вы не успеваете закончить проект в срок, привлеките помощников или договоритесь о переносе дедлайна.

- Перезапуск. Если проблем много, а ситуация стала слишком сложной и запутанной, попробуйте начать все с чистого листа. То есть:

- Переписать с нуля неудачную статью.

- Отформатировать жесткий диск и переустановить ОС на тормозящем компьютере.

- Создать новый сайт вместо устаревшего и «глючного».

В некоторых случаях для перезапуска достаточно «перезагрузить голову». Например, если карьера зашла в тупик, возьмите отпуск, чтобы отдохнуть и подумать о жизни.

- Использование цикла Деминга. Для систематического подхода к решению проблем рекомендуется использовать цикл Деминга — метод, основанный на последовательных этапах планирования, выполнения, проверки и корректировки действий. Например, при оптимизации бизнес-процессов можно сначала спланировать изменения, затем внедрить их в тестовом режиме, оценить результаты и при необходимости скорректировать стратегию.

Теперь, когда мы разобрались с базовыми приемами, рассмотрим более сложные методы анализа и решения проблем.

2. Метод «5 почему»

Этот способ решения проблем был разработан в японской корпорации «Тойота». Суть в следующем: вместо того чтобы бороться с проявлениями проблемы (симптомами), вы пытаетесь добраться до корневой причины. Для этого вы задаете себе вопрос «Почему?» пять и более раз подряд.

Предположим, у вас в последнее время заметно снизилась продуктивность. Спросите себя «Почему?» и повторяйте этот вопрос до тех пор, пока не доберетесь до сути.

У сложной проблемы оказалась простая причина — привычка использовать телефон перед сном. Достаточно избавиться от нее, чтобы продуктивность вернулась в норму.

Подробнее: Метод 5 почему

Советы:

💡 Отвечая на вопрос «Почему?», старайтесь опираться на факты. Если ответ основан на догадках, соберите доказательства. Например, утверждение «отвлекаюсь на соцсети» можно проверить, посмотрев историю браузера или статистику использования приложений в смартфоне.

💡 Записывайте ответы (на бумаге или в текстовом файле). Так легче отследить логические связи и заметить ошибки в рассуждениях.

3. Диаграмма Исикавы

Диаграмма Исикава (диаграмма «рыбья кость») — инструмент решения проблем, разработанный японским профессором Каору Исикавой.

Инструмент предназначен для диагностики: он подойдет для тех случаев, когда на ситуацию влияют сразу несколько факторов и точную причину проблемы установить сложно.

Предположим, вы хотите разобраться в проблеме «перерасход семейного бюджета». Запишите проблему справа и нарисуйте от нее горизонтальную линию — это будет «хребет рыбы».

Теперь определите основные категории факторов, влияющих на ситуацию. Для семейного бюджета это могут быть доходы, расходы, привычки и внешние факторы. Нарисуйте от хребта наклонные линии — это будут «кости рыбы».

К каждой кости-категории добавьте возможные причины. Например, в категории «расходы» проблему могут вызывать спонтанные покупки, дорогие хобби или переплата за брендовые вещи.

Когда диаграмма готова, проверьте каждую гипотезу. Вам нужно узнать, какие причины действительно влияют на проблему, а какие существуют только в теории. Например, если вы указали в диаграмме «спонтанные покупки», проанализируйте статистику в приложении банка.

Проблема считается локализованной, если ее причины не вызывают сомнений.

Подробнее: Диаграмма Исикавы

Совет:

💡 После локализации проблемы примените к ней метод «5 почему», чтобы добраться до сути. Например, спонтанный шопинг может быть вызван отсутствием списка покупок.

4. Gap-анализ

Gap-анализ — способ решения проблем, который заключается в анализе «разрыва» (по-английски «gap») между текущей ситуацией и желаемым результатом. С его помощью можно понять, чего не хватает для достижения цели, и составить четкий план действий.

Для проведения Gap-анализа создайте табличку из трех колонок и заполните ее следующим образом:

- Первая колонка: текущее состояние дел. Что именно идет не так?

- Вторая колонка: как должно быть в идеале.

- Третья колонка: что нужно сделать, чтобы преодолеть этот разрыв? Обозначьте конкретные цели и задачи.

Предположим, вы ведете профессиональный блог, но результат вас не устраивает. Вот как может выглядеть анализ в этом случае:

Результаты из третьей колонки — это уже готовый план действий. Вам останется просто перенести его в свой планировщик (например, в SingularityApp) и выполнить. Задачи и цели для одной проблемы лучше объединять в отдельные проекты.

Подробнее: Gap-анализ

Советы:

💡 Разрывы могут быть не только внешними, но и внутренними. Для получения нужного результата вам может не хватать знаний, навыков, опыта, привычек или личных качеств. Если такие разрывы существуют, запланируйте мероприятия по саморазвитию.

💡 В плане действий расставляйте приоритеты. В первую очередь устраняйте те разрывы, которые сильнее всего влияют на результат или без которых невозможно закрыть остальные пробелы.

5. SWOT-анализ

SWOT-анализ — метод анализа и решения проблем, который помогает посмотреть на ситуацию с разных сторон. Суть его в том, чтобы выявить благоприятные и неблагоприятные факторы, влияющие на результат. Факторы могут быть как внутренними (ваши сильные и слабые стороны), так и внешними (возможности и угрозы).

Для начала переформулируйте проблему в виде цели. Например, если проблема «конфликты в семье», то целью будет «создание гармоничных семейных отношений».

После постановки цели подумайте, что способствует ее достижению, а что может помешать. Разделите лист бумаги на четыре части и заполните их, как на иллюстрации внизу.

Преимущество метода в том, что он позволяет разработать целостную стратегию действий. Подумайте, как использовать свои сильные стороны и возможности, компенсировать слабости и минимизировать угрозы. У вас получится комплекс целей и задач, направленных на решение проблемы.

Подробнее: SWOT-анализ

Совет:

💡 Обратите внимание: возможности в SWOT-анализе — это не то, что вы можете сделать, а благоприятные внешние факторы. Например, не «я могу пройти курс по самодисциплине», а «есть хорошие курсы по самодисциплине».

6. Анализ ограничений

Анализ ограничений — методика решения проблем, разработанная бизнес-консультантом Элияху Голдраттом в 1980-х годах. Этот подход эффективен для сложных процессов, в которых множество элементов связаны между собой (производство, разработка, командная работа).

В основе метода лежат две идеи:

- У любой системы есть цель. Например: выпускать качественный продукт, приносить прибыль, быстро обслуживать клиентов.

- Способность системы к достижению этой цели определяется ее самым слабым звеном — ограничением. Например, если в ресторане есть всего один повар, то даже десять официантов не ускорят обслуживание гостей.

Найти ограничение можно, если представить проблемную ситуацию в виде процесса и проанализировать каждый этап.

Предположим, вы столкнулись с проблемой неэффективного тайм-менеджмента: вы тщательно планируете дела и следуете плану, но не видите особой отдачи. Представим систему тайм-менеджмента в виде процесса работы с задачами:

По условиям, вы добросовестно фиксируете, планируете и выполняете задачи. Следовательно, все дело в том, как вы их выбираете. Скорее всего, проблема связана с хаотичным выбором задач и отсутствием четкой системы приоритетов. Возможное решение: перед выбором распределять задачи по матрице Эйзенхауэра.

Теория ограничений — тема сложная. Если хотите освоить этот инструмент, познакомьтесь с книгой Элияху Голдратта «Цель» или с книгой Уильяма Детмера «Теория ограничений Голдратта».

Советы:

💡 Всегда работайте только с одним, самым существенным ограничением. Пока вы его не устраните, улучшение других частей системы не даст заметного результата.

💡 После устранения одного ограничения обязательно появится другое. Это нормально — просто переходите к работе с новым слабым звеном.

7. Дерево текущей реальности

Еще один метод анализа и решения проблем, разработанный Элияху Голдраттом.

Эта техника помогает добраться до сути, когда на первый взгляд непонятно, почему все идет не так.

По мнению Голдратта, внешние проявления проблемы (симптомы) обычно имеют общие корневые причины. Это как в медицине: высокая температура, кашель и слабость могут быть вызваны одним вирусом.

Предположим, вы столкнулись с чередой жизненных неудач. Начните с записи конкретных проявлений проблемы:

Теперь для каждого пункта задавайте вопрос «Почему это происходит?» и запишите все возможные причины.

Двигаясь глубже, продолжайте спрашивать «Почему?» для каждой найденной причины. Постепенно вы увидите, как разные ветки проблем сводятся к «общему корню».

В нашем условном примере «дерево» получилось относительно небольшим. Однако при анализе реальных жизненных и рабочих ситуаций оно может состоять из десятков и сотен пунктов. Метод требует времени, поэтому его лучше использовать для решения наиболее сложных и глобальных проблем.

Советы:

💡 Не останавливайтесь на первом очевидном ответе. У каждой ситуации обычно несколько причин, и некоторые из них могут быть неочевидными или неприятными для осознания.

💡 Будьте честны с собой: ищите причины, связанные с вашими собственными решениями и действиями. Часто мы склонны винить во всем внешние обстоятельства, упуская из виду то, что зависит от нас.

💡 Если нужно построить «дерево» один раз, подойдет любая программа для создания блок-схем, например, бесплатная draw.io. Если вы планируете регулярно пользоваться этой техникой, лучше приобрести специальное приложение, например, FlyLogic.

8. Мозговой штурм

Мозговой штурм — метод мышления, который заключается в генерации максимального количества идей за короткое время. Он помогает снимать «ментальные блоки» и решать проблемы, требующие нестандартного подхода.

Главный принцип мозгового штурма — разделение процесса на два этапа: генерацию идей и их оценку. На первом этапе вы записываете все идеи, которые приходят в голову, не подвергая их критике. На втором — анализируете и оцениваете, отбирая наиболее перспективные варианты.

Мозговой штурм можно проводить как в группе, так и в одиночку. В последнем случае установите таймер на 10-15 минут и постарайтесь записать за это время как можно больше идей для решения своей проблемы. Не думайте об их реалистичности — просто записывайте.

Предположим, вы хотите увеличить свой доход. Вот как может выглядеть список идей в этом случае:

Только после окончания генерации идей можно переходить к их анализу. Оценивайте каждую идею по реалистичности, доступным ресурсам, затратам и потенциальной выгоде. Некоторые идеи можно изменить или доработать.

Подробнее: Мозговой штурм

Совет:

💡 Во время генерации не пытайтесь придумывать «хорошие» идеи — это главный враг креативности. Именно из самых безумных и фантастических идей зачастую и рождаются лучшие решения.

9. Метод шести шляп

Популярный алгоритм решения проблем, разработанный мальтийским психологом Эдвардом де Боно. Метод шести шляп помогает преодолеть хаотичность мышления, отделить эмоции от фактов и рассмотреть ситуацию с разных сторон.

В методе используется метафора шляп разных цветов. Каждая шляпа — это определенный способ думать о ситуации:

- В белой шляпе вы собираете информацию.

- В красной — прислушиваетесь к эмоциям и интуиции.

- В черной — ищете риски и недостатки своих решений.

- В желтой — находите возможности и преимущества.

- В зеленой — генерируете творческие идеи.

- В синей — планируете и организуете.

Предположим, вы столкнулись с проблемой «саботаж собственных целей». Для начала переформулируйте ее в виде цели, например: хочу научиться доводить начатое до конца. Теперь последовательно «примерьте» каждую шляпу:

Выделяйте на каждую шляпу 5-10 минут и обязательно записывайте все мысли. Даже если кажется, что вы все запомните, письменная фиксация помогает структурировать мышление и не упустить важные идеи.

Подробнее: Шесть шляп мышления

Совет:

💡 Для лучшего погружения в «роль шляпы» меняйте физическое положение. Можно пересаживаться на другой стул или просто поворачиваться в другую сторону. Если есть возможность — используйте реальный предмет-маркер для каждой шляпы, например, берите в руки карточки разных цветов.

10. Метод формул

В конце обзора расскажу о методе анализа и решения проблем, который использую я сам. Если у вас технический склад ума — обязательно попробуйте.

Суть метода в том, чтобы представить ситуацию в виде математического выражения «результат = переменные». Например, если вы занимаетесь торговлей, ваша формула будет такой:

В чем преимущества метода? Во-первых, вы начинаете ясно понимать, как все устроено и где возникают проблемы. Во-вторых, вы получаете сразу несколько рычагов воздействия на ситуацию. Например, если в приведенной выше формуле увеличить каждый показатель всего на 10%, то прибыль увеличится почти в полтора раза.

Формулы можно создавать не только для измеримых величин, но и для абстрактных понятий. Для примера выведем формулу профессионального успеха (для специалиста, фрилансера или свободного художника). Успех будет складываться из трех переменных:

- Компетентность. Знания, навыки, опыт, умение решать профессиональные задачи.

- Продуктивность. Количество полезной работы, которую человек выполняет за единицу времени (например, за день).

- Популярность. Насколько человек известен как хороший специалист.

Эти переменные проходят проверку на полноту: все остальное, что приходит в голову, сводится к одной из них. Например, такой фактор успеха как «самодисциплина» относится к «продуктивности», а «знакомства» — к «популярности».

Теперь мысленно обнулим каждую переменную. Будет ли в этом случае хоть какой-то результат? Очевидно, что нет: человек, который вообще ничего не умеет, вообще ничего не делает или совсем никому не известен, не добьется даже малейшего успеха. Следовательно, все переменные являются множителями, а не слагаемыми.

Готовая формула:

Переменные в этом выражении можно разложить и на более мелкие составляющие, но текущей формулы уже достаточно, чтобы понять «структуру успеха» и составить план действий. Опять же: достаточно немного поработать с каждой переменной, и результат заметно улучшится.

Метод формул довольно эффективный, но у него много философских и математических нюансов. Если вам интересно, напишите в комментариях — расскажу о методе более подробно.

Совет:

💡 В самом начале старайтесь создать максимально простую формулу (не более 3 переменных) — ее легче вывести и понять. Затем, если необходимо, раскройте каждую переменную по отдельности.

Как научиться решать проблемы — три важных правила

Мы рассмотрели основные методы работы с проблемами — от декомпозиции до теории ограничений. Напоследок разберем три важных «правила мышления», которые помогут избежать серьезных ошибок.

Берите на себя ответственность

Человек обычно склонен обвинять в проблемах кого угодно, только не себя: своих близких, коллег, начальство, правительство, страну, судьбу и т. д. Это защитная реакция, но она лишает его контроля над ситуацией. Ведь если виноваты другие — что он может сделать?

Без соблюдения этого правила некоторые проблемы в принципе не решаются.

| Перекладывание ответственности | Принятие ответственности |

|---|---|

| У меня такой метаболизм | Я ем слишком много сладкого |

| Я плохо учусь, поскольку преподаватели ко мне придираются | Я слишком много времени трачу на компьютерные игры |

| Сотрудники плохо работают | Я не умею управлять персоналом |

| Я срываюсь, потому что меня доводят | Я не умею управлять эмоциями |

| Люди не читают мои статьи. Клиповое мышление! Жертвы ЕГЭ! | Я пишу скучные и никому не интересные статьи |

Изучайте проблему

Распространенная ошибка — пытаться решить проблему, не разобравшись в ней как следует. Это то же самое, что играть в шахматы, видя только пару клеток, или лечить болезнь, не установив диагноз.

Прежде чем что-то делать, изучите ситуацию. Соберите факты и статистику, посоветуйтесь с экспертами, полистайте учебники и руководства. Часто проблемы возникают лишь потому, что мы о чем-то не знали или о чем-то не подумали.

| Проблема | Исследование |

|---|---|

| Постоянные простуды | Сходить к терапевту, обследоваться, сдать анализы, проверить витамин D |

| Постоянные конфликты в семье | Консультация психолога, изучение литературы по коммуникациям, анализ триггеров конфликтов |

| Падение продаж | Анализ статистики, воронки продаж и обратной связи от клиентов |

| Не могу похудеть | Консультация диетолога, ведение дневника питания, анализ образа жизни и привычек |

| Новая стиральная машина грохочет и не работает | Прочитать, наконец, инструкцию и снять транспортные болты |

Ищите свои «слепые зоны»

Если решение никак не приходит, возможно, вам мешают «ментальные блоки»: устаревшие убеждения, страх выйти из зоны комфорта, когнитивные искажения и т. п. Умение эффективно решать проблемы во многом зависит от способности сознательно искать у себя такие «слепые зоны».

| Проблема | Тупик | «Слепая зона» |

|---|---|---|

| Не справляюсь с задачами | Нужно повысить продуктивность, но как? | Не хочу / не умею делегировать |

| Низкий трафик на сайте | Нужно больше материалов, но это дорого и долго | Не подумали о дистрибуции контента |

| Очень низкая зарплата | Нет возможностей для роста | Страх выйти из зоны комфорта и поискать другую работу |

| Много замечаний по проекту | Как работать с этим «клиентом из ада»?! | Не разобрался в задачах клиента |

| Проблемы в отношениях, обиды | Он / она меня не понимает... | Не умею говорить о своих потребностях словами через рот |

На этом все. Как я и обещал, в конце чек-лист для анализа и решения проблем. В него я добавил отдельный вопросник для поиска «слепых зон». Если зашли в тупик, пройдите по вопросам и проверьте, не вкралась ли в ваши рассуждения какая-нибудь ошибка.